赤沢自然休養林は御神木のふるさと

この地で産出される天然木曽檜は質が高いことから、約300年前より伊勢神宮の『式年遷宮』の御用材として使用されており、明治以降には御料林、現在は国有林として管理されています。

丁度今年は20年に一度の式年遷宮のために御神木を切り出す『御杣始祭(みそまはじめさい)』の年。

つい最近の全国ニュースで木曽の山奥から御神木を二本切り出す内容や、御神木を伊勢神宮に運ぶ催し等が報道されており、どこかで見た方もいるかもしれませんが、あの御神木の出どころがこの休養林の中です。

昭和60年・第61回伊勢神宮式年遷宮の御神木伐採跡

今回赤沢自然休養林に知人と森林浴に行くことになった際に、過去の御神木の伐採跡地を見ることができると知り、散策がてら看板を頼りに脇道に入り伐採跡地へ足を運んでみました。

第61回伊勢神宮式年遷宮の御神木伐採跡・左側が内宮、右側が外宮の御神木

木曽から御神木が運び出されるようになったのは1709年の第47回からなので約300年前から。

檜林の奥に入っていくとポッカリと少し開けた場所があり小屋掛された切り株がありました。

近づいてみると昭和60年(40年前)の御神木伐採跡地とのこと。

伝統的伐木法・三紐切りについて

内宮の切り株

外宮の切り株

御神木になる木は三年ほどかけて選定されるそうで、切り倒し方も『三紐切り』という古来から伐木方法をヨキ(斧)だけで行います。

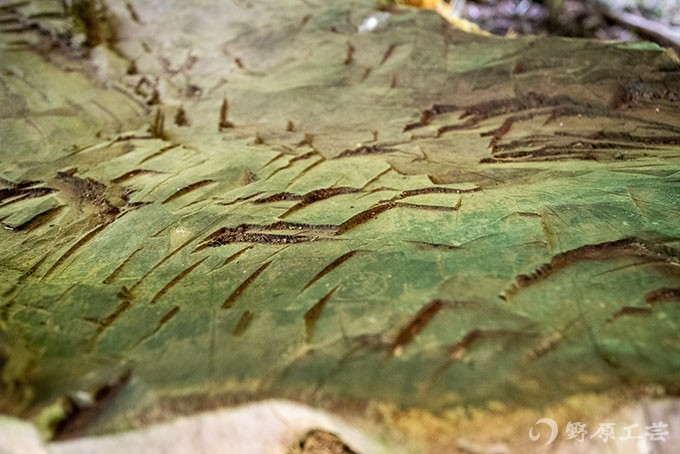

40年経っても、切り株のヨキの痕がしっかり残っています。

そして、この生々しい痕のお陰で、当時の三紐切りの切込み方向や倒れた方向がよくわかります。

上の内宮の方の画像にわかりやすく解説をいれるとこんな感じ。

3本のツルを残し、受け口と2箇所の追い口の3方向から中心に向かって円錐形に切り込んでます。

また、倒れる方向の受け口側だけ低くなっており、倒した方向まで予測できます。

最終的にどうやって倒すかというと、この状態まで切り込むと3本のツルだけで立っている状態になり、追い口側のツルを切ると重心移動で受け口側に倒れるという仕組み。

(倒れ始めに受け口側のツルにも切込みを入れることでより受け口方向に倒れやすくなる)

木曽の杣人が伝承してきた、大木を寝かせる時の技術で、とても安全な伐木技法。

近代的なチェンソーでの伐木の原点にもなっているのだそうです。

この二本の御神木を切り出した当時の式典の動画があったので、お時間がある方はこちらも合わせて見ていただくとわかりやすいです。

*動画では内宮が右手前の御神木。

御杣始祭前日の山に入っていました

今年の御杣始祭は6月3日に御神木の切り出しが行われましたが、私が赤沢自然休養林に入ったのは6月2日でした。

準備でそれらしい方を見かけたりしたので、今年の会場も少し見られるのかと期待しましたが、散策コースからは外れた場所だったようで、そちらは叶わず…。

でも20年に一度の神事の前日に同じ山に入り、40年前の切り株を見ることが出来たのは、なんとも感慨深い体験でした。

次は20年後、元気でいれば現地で見られるかな?

コメント